2022年度日本人間工学会主催イベント

【開催日】2022年6月18日(土)15:00~17:00

【場所】オンライン開催(Zoom)

【内容】ライトニングトーク形式で学会支部・委員会・担当・研究部会等の代表者が未来の人間工学、人間生活をスピーチします

概要

- 主催

- 一般社団法人日本人間工学会

- 期日

- 2022年6月18日(土)15:00~17:00

- 場所

- オンライン開催(Zoom)

内容

SDGsやSociety 5.0など、未来を描き、バックキャスティングの考え方を活用した活動が増えています。日本人間工学会でも委員会や研究部会、支部などの活動では、未来を見据えた活動を行ってきました。このイベントでは、日本人間工学会の関係者が考える未来をショートプレゼン形式にて発表します。理事会メンバーや研究部会の代表者が描く未来やその過程を共有することで、これからの学会内外での協業をうながし、持続可能な、人間中心の社会*の実現へ向けた今後の取り組みを考える機会とします。

*「人間中心の社会」は、Society5.0やISO規格等での意図/使い方に準じます

発表資料

*公開可の資料のみ掲載しています

医療・介護分野の勤務環境改善の取り組みと成果・課題

【開催日】2014年10月26日(土)

【場所】埼玉県立大学・北棟大講義室

【記事担当】広報委員会 大内啓子((財)日本色彩研究所)

概要

- 主催

- 一般社団法人日本人間工学会

埼玉県立大学保健医療福祉科学学会 - 期日

- 2014年10月26日(土)13:10~14:30

- 場所

- 埼玉県立大学北棟大講義室

講演プログラム

- 演 題

- 「医療・介護分野の勤務環境改善の取り組みと成果・課題」

酒井一博(公益財団法人労働科学研究所)

公開講座の様子

日本人間工学会の公開講座が2014年10月26日(土)13:10~14:30に埼玉県立大学北棟大講義室において開催されました。今回は、埼玉県立大学保健医療福祉科学学会との共催で、第5回学術集会の中で行われました。

演題は「医療・介護分野の勤務環境改善の取り組みと成果・課題」であり、公益財団法人労働科学研究所の酒井一博先生によるご講演です。

まず、人間工学会副理事長で埼玉県立大学保健医療福祉科学学会学術集会長の徳田哲男先生により、本企画についての趣旨説明と演者である酒井先生のご紹介がありました。

酒井先生のお話は、2000年前後から今日に至るまでに医療分野で起きた様々な事件の紹介から始まりました。その中で、1999年に起こった患者取り違い事故について、その事故が起きた背景と医療ジャーナリストがこの事故を取り上げ、マスコミの目を通じて初めて世の中に紹介され医療事故であること、そして、その著者がこの年を「医療安全元年」だと位置づけたことを紹介されました。

そして、医療事故の裏返しが医療安全とみることができるけれども、医療安全とは一口で言えば、患者の安全と健康を守ることであり、それには、そこで働いている医師や看護師、さらに関連する様々な職種の人たち全てが安全・健康であってこそ医療安全の確保は可能になるとし、以下の3つの視点を紹介されました。

第1の視点

看護師を初めとする医療従事者の離職率を削減すること。多くの職種の人たちによるチーム医療では、医療従事者が長く働き続けられることと一度職を退いた場合でも再就職ができることが大事である。

第2の視点

医療現場で働いている方々の状況を知り、互いに理解することが重要。医療従事者では女性の比率が非常に高く、24時間365日様々な患者の医療や生活を医師・看護師・薬剤師等がチームで行う労働集約型の仕事。加えて、医療現場にはIT化も急速に進んでおり、新しいITへの対応も要求されてくる。さらに、感染や薬剤(化学物質)、放射線など様々なリスクがある中で働いていることを踏まえなければいけない。

第3の視点

患者から選ばれる病院にならなければいけない。その要件の一つとして、安全な病院であり、職員が健康な病院であること。

そのためには、労働の質を向上することが必要になってくるが、労働時間一つとってみても、労働基準法で決められた1日8時間週40時間を守ることは医療現場ではなかなか難しいことに加えて、24時間交替で働いている医療現場では、夜勤交代制に関する時間的な法的な決まりは一切なく、唯一あるのは年に2回健康診断を受けなければならないということだけである等、驚くべきお話もいただきました。

我々一市民からすると、何かあった時に真夜中でも病院で診てもらえることに安心はするけれども、医療関係者にとっては、生理的・心理的にもかなりきつく、辛いことを、市民は知らなければいけないと深く痛感した次第です。

さらに、夜勤と過労と医療の安全の関係について、「一ヶ月間の夜勤回数が多い看護師ほど、疲労の自覚症状はずっと増え、自覚症状が多い看護師ほど事故を起こすのではないかと思う割合が高くなる」という調査データを紹介され、事故を起こすのではないかという思いが離職につながる場合もあると解説していただきました。

また、交替制勤務について2交替と3交替のどちらが良いのかについての議論は活発であるけれども、いかに残業時間を減らすかの議論は少ない。これからは平等な働き方から公平な働き方への切り替えをしていくことが必要であるとお話いただきました。

続いて、日本医師会や日本看護協会、日本病院会等で行っている具体的な取り組み事例についてのお話です。

日本医師会では平成20年度に「勤務医の健康支援に関するプロジェクト委員会」を発足し、その報告書の中で「医師の健康状態を支援することが今日の社会的な医療の課題を再生するのに不可欠である」とまとめられたことや、日本医師会のHPで公開されている、「医師が元気で働くための7箇条」について紹介頂きました。この7箇条の中には、「睡眠時間をしっかりとること」という項目も含まれており、いかに医師の仕事が過酷であるかを示すものだと思いました。

そして、日本看護協会における取り組み紹介では、「ワークライフバランス推進ワークショップ」についてのお話があり、このワークショップにより多くの良好事例が出てくるようになっていること、また、夜勤交代勤務についての自主的なガイドラインを作り、できるだけこれを基準にして、自分たちの交代勤務のやり方をチェックし、ステップバイステップでやっていこうとする動きが出ていること等、労働環境を整備し、柔軟な働き方を進めて行こうとする動きもあわせて紹介されました。

これらの取り組みに対して、行政もそれを支援する形で動き出し、その結果として今年6月に医療介護総合確保推進法案が成立し、そこに「医療従事者の勤務環境の改善等に関する事項」が盛り込まれるに至ったこと。これにより一層の勤務環境改善に向けた取り組みが活発になったとのお話いただきました。

具体的には、改善を推進する体制を病院内に作り、PDCAサイクルのマネジメントシステムを導入しようと国に対して提言をし、実際に取り組み始められていること。さらに現場から出てくる様々な疑問等に対応できるよう、国が予算をつけて都道府県全部に推進促進センターを設置する動きが10月から順次スタートしている等です。

「地域で患者から選ばれる病院」とは、「職員の働き方を公開する病院」「公正な働き方をしている病院」であり、それが健康で安全をつくる病院である。究極の目的としては、患者とスタッフと経営者の3者がWinになるような取り組み、その中のベーシックとして雇用の質向上はとても大事である、と結論付けられました。

そして最後に、安全や健康は子どもの頃からの体験に加えて、教育の中でもあわせてやっていくことが必要ではないか、つまりシームレスな学びと安全が大事であると締めくくられました。

ご講演に続いて、会場からの活発な質疑が行われ、参加者にとって非常に実り多い講演会であったことをご報告いたします。

人間工学へのご招待-マンホールの蓋はなぜ丸い?

【開催日】2012年12月1日(土)

【場所】埼玉県立大学・中講義室

【記事担当】広報委員会 大内啓子((財)日本色彩研究所)

概要

- 主催

- 一般社団法人日本人間工学会,一般社団法人日本人間工学会関東支部,

公立大学法人埼玉県立大学 - 期日

- 2012年12月1日(土) 14:00~15:30

- 場所

- 埼玉県立大学 中講義室 (埼玉県越谷市三野宮820番地)

講演プログラム

- 演 題

- 「人間工学へのご招待-マンホールの蓋はなぜ丸い?」

徳田 哲男 (埼玉県立大学保健医療福祉学部 教授)

公開講座の様子

日本人間工学会の公開講座が2012年12月1日(土)14:00~15:30に,第42回関東支部大会が行われている埼玉県立大学中講義室において開催されました。本公開講座は,関東支部大会地域公開講座と日本人間工学会の公開講座の共催企画です。

講演は埼玉県立大学教授の徳田哲男先生,司会は青木和夫理事長により行われました。

今回のテーマは「人間工学へのご招待」,副題として「-マンホールの蓋はなぜ丸い?-」という,非常に魅力的なタイトルです。

講演の内容は,第42回関東支部大会のテーマである「共生社会を拓く人間工学」にちなみ,「共生社会に生きる」,「共生社会を拓く方策(自立に向けた共生社会へ)」という大きく2側面から,自立継続のあり方,バリアフリー,ユニバーサルデザイン,自立支援のあり方,設計思想にアフォーダンスを取り込むなど,非常に奥の深いお話を頂きました。以下にはご講演の極々一部をご紹介いたします。

【共生社会を生きる】

まず,最初の話題では,「共生社会とは何か」「共生社会のはじまり」「日本における共生の知恵“江戸しぐさ”」についてお話を頂きました。

- 共生社会の始まり

共生社会が開花する土壌となったのは,1979年に発表された国際障害者年行動計画「ノーマライゼーションの理念」だが,2006年の国際人権法に基づく障害者の権利に関する条約では日本は批准しておらず,やっと2011年に障害者基本法が施行されるに至った。ただ,日本に共生の考えがなかったかというと,そうではなく,古く江戸の人々の生活・動作として,「傘かしげ」や「こぶし腰浮かせ」などといった「江戸しぐさ」の中に,すでに行われていたのだ。当時の江戸の町は人口が超過密する都市であり,そこで皆が心地よく暮らす,皆のためを思いながらおもてなしの心を持って暮らす,それこそが日本版のホスピタリティーの精神であり,これらの土壌があってこそ共生社会が成立していくのだという,とても説得力のあるお話をいただきました。 - 人を大事にする工学が「人間工学」

人間工学とは,どのような学問なのか,日本における歴史等をわかりやすく解説いただきました。その中で,「昔は心拍のデータをみるのも,一つ一つR波を拾って,物差しを用いてデータを観察したが,現在は生データをしっかり見るということがなくなってきた。生のデータをしっかり見るという時期が1回はあってもいい」というお話が非常に印象的でした。 - 人間工学の諸原則<安全性・使いやすさ・信頼性>

安全性の向上や使いやすさの向上,信頼性の向上に関する人間工学の諸原則を活用することで,共生社会に貢献できるというお話です。

[徳田哲男先生]

事例では,水洗レバーの操作方向や洗面台の洗面ボール内に設けられた2つの穴の理由等を紹介し,フールプルーフ,フェールセーフ,フェールストップ,コンパティビリティ,ポピュレーションステレオタイプ等について解説していただきました.そして,“マンホールの蓋が丸”の答えですが,四角では穴の対角線の方が長いので落ちてしまうからでした。また,信頼性の向上については,冗長設計が必要であり,それは自然界から教えられることがたくさんあるのだと,“葉脈の一部を虫に食われても植物は死なない”ことを例にとり,お話いただきました。

【共生社会を拓く方策】

自立に向けた共生社会,自立継続のあり方,自立支援のあり方などについてのお話です。

- 自立に向けた共生社会へ

年齢と自立生活に要求される身体機能水準の関係図により,自立継続期間を延長する方策について,1)バリアフリー等の社会基盤を整備することによって,より多くの年代層の方たちが自立した生活をすることができる。2)個人レベルでは身体機能の低下水準を遅らせるために,適度の運動や活性化(保健行動の充実)を行うことが必要。3)住宅改修をはじめから完璧に行うのではなく,供用品や福祉用具など,段階的に用いることがよいとまとめられました。 - 自立継続のあり方

「バリアフリー化からユニバーサルデザイン化へ」,「生活環境制限には“さじ加減”を」という2つのテーマについてのお話を頂きました。

まずはユニバーサルデザインの誕生からUDの7原則についてお話がありましたが,この7原則は特に新しいものではなく,人間工学の諸原則に対応しているものが多くある。さらに福祉工学,介護技術のボディメカニクスの原則などの既存原則をつなぎ合わせると,7原則と全く同じになる。このUD7原則は世の中に広く受け入れられているけれども,根底にある権利運動を理解した上で,いろいろな製品開発に使われると,さらによくなるのではないかとまとめられていました。

また,ユニバーサルデザインは日本でも古くからその考え方は存在しており,例えば衣食住をみても,体格の変化に柔軟に対応できる和服,“切る”“つかむ”“さす”など,複数の目的へ瞬時に対応できる箸等は,まさに和のユニバーサル化ではないかというお話もいただきました。 - 自立支援のあり方

自立支援を考える場合には,できるだけ生活バリアを少なくすることが大切になるけれども,普及に際しての誤解があるというお話を事例を交えてわかりやすく紹介いただきました。

[徳田哲男先生と青木和夫理事長]

さらに,古典的な福祉用具3点セットについてもお話いただきました。なんと,ライターやメガネ,靴ベラが福祉用具であったとのお話には驚きでした。ライターは第一次世界大戦時に上肢を失ってしまった方や不自由になってしまった方のために開発されたもので,当時のライターは,使用済みのライフルのカートリッジを改造した手作り品であったということです。続いて,モノづくりをする際に,誰を発想先とするのかについてのお話もいただきました。例えば,自動開閉扉やタイプライター,ファクシミリも,元々の発想先は高齢者や障害者であり,健常者を対象にしたものではなかったというお話を伺い,障害を持った方々にとって使いやすいモノは,健常者にとっても使いやすいのだと実感した次第です。 - 設計思想にアフォーダンスを取り込む

身近なアフォーダンスの事例を取り上げ,制約を取り入れることで設計者が意図する操作法・使用法へと導く,あるいは誤ったアフォードを惹起させないために,事故なども回避できるといった, 非常に有意義なお話もいただきました。

以上のように,たいへん貴重なお話を盛り沢山に拝聴することができ,あっという間に経過した至福の1時間半であったことをここにご報告いたします。

人間工学を社会の常識に!~安全で安心できる社会を実現するために~

【開催日】2011年10月29日(土)

【場所】三重県立看護大学・講義棟

【記事担当】大内啓子((財)日本色彩研究所)

概要

- 主催

- 一般社団法人日本人間工学会,一般社団法人日本人間工学会東海支部,

三重県立看護大学 - 後援

- 横断型基幹科学技術研究団体連合

- 期日

- 2011年10月29日(土)13:00~14:00

- 場所

- 三重県立看護大学・講義棟(三重県津市夢が丘1-1-1)

講演プログラム

- 演 題

- 「人間工学を社会の常識に!~安全で安心できる社会を実現するために~」

斉藤 進 (財団法人労働科学研究所理事/一般社団法人日本人間工学会理事長)

公開講座の様子

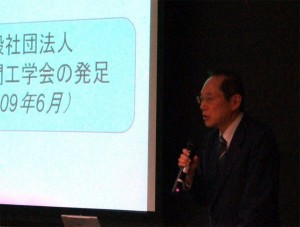

日本人間工学会の公開講座が2011年10月29日(土)13:00~14:00に、東海支部大会が行われている三重県立看護大学大講義室において開催されました。今回は、日本人間工学会と東海支部、三重県立看護大学の共催です。

2009年まで関東圏のみで公開講座を行っていましたが、昨年は関西の大阪工業大学、そして本年は初めての東海での公開講座となりました。さらに、学会の活動成果を広く社会へ還元し、人間工学の普及と実践活動の推進の推進を目的とした公開講座にふさわしく、Ustreamを利用したWeb配信の試みも、斎藤真大会長のご尽力により、実現することができました。人間工学の啓蒙活動という位置づけからも、まさに記念すべき公開講座であったと確信しています。

今回の講演は、「人間工学を社会の常識に! ~安全で安心できる社会を実現するために~」というタイトルで、斉藤進理事長による講演が行われました。司会は斎藤真大会長が務められました。

講演の最初は、「人間工学ってなに?」というお話からです。本講演の副題となっている安全・安心という2側面を提示し、「客観的事実である安全と主観的事実である安心とは、客観・主観という側面では異なるけれども、どちらも事実であることは共通している。問題は、対象が、どれくらい安全なのかが示されて、だから安心できるんだという、リスクに関する正確な情報を共有することなのだ」ということを、飛行機や自動車の安全、原発事故に関する情報公開やタイ洪水等々多くの事例をあげてお話しいただきました。

さらに、今年3月11日に起こってしまった原子力発電所の事故について、「人間工学会では、1987年の時点で、安全におけるヒューマンファクターの特集号を学会誌で組んでおり、その中で原子力発電所の危険性について発表をしているけれども、それが生かされなかったという反省がある。今回の福島第一原発事故から学ぶこととして、我々は事故の責任追及・誰がやったのかではなくて、どうしてその事故が起こってしまったのかという原因追究を行うべきである」とし、この表明は日本人間工学会からIEA国際人間工学連合および世界に向けて発信したことも紹介されました。

次は、人間工学のルーツについて、ヨーロッパやアメリカにおける人間工学の流れと日本における人間工学の始まりを比較しながらのお話です。人間工学のテキストで世界的にみて最も有名な、グランジャン著の「Fitting the task to the man」の中から、カバンの持ち方と酸素消費量の事例を示し、人間工学の考え方を、人間工学は初めてという方にとっても非常にわかりやすく解説をしていただきました。

続いて、人間工学会の活動についてです。「社会へ向けた人間工学の展開」として、[1]安全で安心できる社会を実現すること、[2]社会ニーズと学術ニーズに沿った展開を行うこと、[3]問題解決型のサクセスストーリーを提示すること、という3つの学会目標を示され、サクセスストーリーの提示の事例としてグッドプラクティスデータベースの活動を挙げられました。

さらに、人間工学トピックスとして、「繰り返される重大事故事例」、「ヒトとコンピュータ」、「子どもの人間工学」の3つを紹介していただきました。

初めのトピックスである「繰り返される重大事故事例」では、航空機のニアミスや東武線竹ノ塚での踏切事故、エスカレータにおける男児の挟まれ事故などを提示し、「人間はミスを犯すものである」という大前提と、フェールセーフなどの人間工学の原則が示され、人間工学を社会と子どもの常識とすることが必要であると提言されました。

また、三番目のトピックス「子どもの人間工学」では、製品と空間の子供のための設計についてと、学校におけるIT化の問題など、子どもを取り巻く問題事例を幅広く紹介され、中でも、最近では近視児童が日本のみならず、国際的にも増加していることなど、最新のデータを交えながらのお話をいただきました。

最後に、「ヒトの構造と機能は個人によって異なるし、同じ人間であっても、体調の良い時もあれば、すぐれない時もある。そのため、カスタマイズ(例えば、文字の大きさを使う人が見やすい大きさに合わせるなど)でき、且つ、調節可能であることが必要である」とし、「人間工学を社会常識とすることにより、安全で安心、かつ健康な社会実現に貢献できる」と結論付けられました。

以上が公開講座の報告になりますが、当日の公演の模様は現在もWebで閲覧することができます。是非とも、訪問していただき、公開講座の生の熱気を感じていただきたいと思います。

Webによる映像は、日本人間工学会のイベント情報のページから閲覧することができます。

※「イベント情報」

本公開講座には140名以上にも及ぶ非常に多くの方々にご参加いただきました。会場である大講義室には立見席が出るほどであり、本講座に関する関心の深さを痛感した次第です。

【開催日】:2010年6月19日~20日

【場所】:北海道大学

【寄稿者】:中田真梨子さん[プロフィール]

はじめに

平成22年6月19日・20日、日本人間工学会第51回大会が北海道大学学術交流会館で開催されました。私が人間工学研究室に配属されたのは今年の4月。今までに「人間工学」に触れたのは3年前期の授業のみでした。そこで、発表される先輩の応援としてだけでなく、人間工学への見解を広げたいと思い、初めて学会に参加しました(本シンポジウムのお手伝いも兼ねて)。

本大会ではシンポジウム、ワークショップ、パネルディスカッション、口頭発表、ハイブリッド発表と様々な形で発表がおこなわれていました。

1日目

小講堂でおこなわれた「設計デザイン」の口頭発表と「習熟・操作・設計デザイン」のハイブリッドのセッションに参加しました。身近な生活用品をテーマにしたものから、ディジタルヒューマンに関する研究まで、多様な研究成果が発表されていて驚きました。

2日目

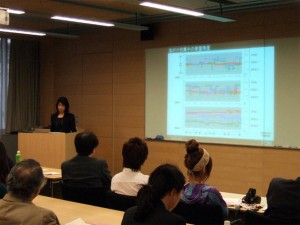

「安全・事故・交通」のセッションに参加しました。続いて、同じ研究室の古志祥子先輩が発表された「視覚」のハイブリッド発表に参加しました。場所が第三会議室で少し狭い部屋だったためか、部屋に入りきれないほどの人がいました。

シンポジウム

学会webサイトを活用した産学官民連携支援と社会発信のシンポジウムに参加しました。

ニーズ対応型人間工学展開委員会

まず、榎原先生より、ニーズ対応型人間工学展開委員会の組織構成(ニーズ調査WG・HCD-WG・GIAP共同推進WG・若手人材支援WG・学術WG・アドバイザリーメンバー)について説明がありました。 その後、各WGでの活動内容が報告されていました。その活動内容について以下に記していこうと思います。

人間工学ニーズ調査結果概要―産学官民における人間工学の現状と課題―

ニーズ調査WGの神田直弥先生より、(1)「人間工学」という学問分野の浸透度、(2)学生と産業・行政の能力意識の差異、(3)人間工学会ホームページのアクセス分析の結果、についての報告がなされていました。特に、人間工学はユニバーサルデザイン、ユーザビリティ、安全・安心といったイメージが多く、逆に、環境や教育などのイメージは少ないという報告に興味を持ちました。

人間中心設計プロセスに基づく学会webサイトリニューアル

人間工学会のホームページをリニューアルするにあたっておこなわれた、旧ホームページのアクセス状況と、状況解析から導かれた新しいホームページに求められるコンセプトについて、HCD-WGの五十嵐友子先生が報告されました。旧ホームページへのアクセスは“お気に入り”からが多いこと、さらに30秒以内にサイトから出る人が多いとの報告でした。ホームページをリニューアルする上で新しいホームページは「人間工学の知の広場(Agora)」をコンセプトとし、産学官民各セクターが求めるコンテンツの提供を目指すとの報告がされていました。

産学官民連携を促す支援策

「モノ」だけでなく「ヒト」に注目して、人間工学家を紹介していく企画と、工芸部門の企画について、GIAP協同推進WG松岡敏生先生が報告されました。人間工学家の紹介は学会ホームページの「ピックアップ・がんばる人間工学家」にておこなわれるとのことでした。まだ連載は始まっていませんが、人間工学家の方がどのような仕事に携わっているのかなど興味があり、非常に楽しみです。

人材育成支援における学会の果たすべき役割

若手研究者の育成として「誰に対して」「どのような支援を」「どのように」「誰が行うべきか」について若手人材支援WGの水野有希先生が報告されました。今までは大学生以上を中心に支援を考えていたが、今後は小中高生にも支援していくべきで、その手段として、出前講義の推奨をされていました。私自身、人間工学という学問を知ったのは大学に入ってからでした。身近な存在なのに認知度が低い学問だと思うので、出前講義は必要であると感じました。

時代の多様化する学術ニーズに学会はどのように応えるべきか

人間工学会が抱える学術的ニーズ課題について学術WGの大内啓子先生が報告されました。学術データベースの整備の必要性などについての報告がなされていました。その中でも私が一番興味を持ったのは、「人間工学を習得したいと思っても、その機会は都市部にほとんど集中している」との報告でした。私は広島の地方学生であるため、この報告に危機感を感じました。情報の発信をしていただき、地方と都市との格差を解消していただきたいと思いました。

意見交換

各WGの先生方の発表終了後におこなわれた意見交換では、ニーズ対応型人間工学展開委員会とシンポジウムに参加していた先生方や学生との意見交換が活発に行われました。その中でも、出前授業やホームページに関する質問・コメントが多くありました。

幅広いユーザーに合わせたホームページを作ることは困難だとは思います。しかし、情報社会の中で信頼性の高い内容を伝えるのは学会のホームページの役割の一つだと思うので、今後、より内容を充実させていただきたいと思いました。

終わりに

「百聞は一見にしかず」という言葉のとおり、学会に参加させていただくことにより人間工学について肌で感じることができました。普段、研究室にいるだけだと分からないような研究や情報を知ることができ、とても有意義な時間を過ごすことができただけでなく勉強にもなりました。

事故防止のヒューマンファクターズ・アプローチ-第一線からの防止対策の紹介-

【開催日】2010年12月5日(日)

【場所】大阪工業大学大宮キャンパス「1号館」

【記事担当】青木和夫(日本大学理工学部)

概要

- 主催

- 一般社団法人日本人間工学会,一般社団法人日本人間工学会関西支部

- 後援

- 横断型基幹科学技術研究団体連合

- 期日

- 2010年12月5日(日)15:00~17:00

- 場所

- 大阪工業大学大宮キャンパス 1 号館

〒535-8585 大阪府大阪市旭区大宮 5-16-1

講演プログラム

- 演 題

- 「ノーマルオペレーションから学ぶ -LOSA・TEM/CRM 訓練-」

阿部 啓二 (西日本旅客鉄道株式会社 安全研究所) - 演 題

- 「病院情報システム導入後の医療の変化 -医療安全の視点から-」

山口(中上)悦子,朴勤植,仲谷達也(大阪市立大学医学部) - 演 題

- 「原子力発電所の安全風土 -質問紙調査と現場調査を通して-」

福井 宏和 (原子力安全システム研究所)

公開講座の様子

日本人間工学会主催の公開講座が2010年12月5日(日)15:00~17:00に関西支部大会の行われている大阪工業大学1号館121教室にて開催された。今回は初めて関西で開催される公開講座であり、大須賀美恵子関西支部大会長の尽力により支部大会のプログラムの一部として実施できた。また、プログラムの企画は安全人間工学研究部会(芳賀繁部会長)が担当し、大阪大学大学院の臼井伸之介教授が中心となって企画された。

公開講座の開始にあたり、安全人間工学研究部会の幹事の一人である筆者が、公開講座の趣旨を述べ、初めて関西で公開講座を開催すること、安全が人間工学会の大きなテーマとなっていることなどを述べた。次に司会の臼井伸之介氏から、今回のプログラム企画の趣旨の説明と各演者の紹介があった。

最初の演題は阿部啓二氏(西日本旅客鉄道株式会社安全研究所)の「ノーマルオペレーションから学ぶ -LOSA・TEM/CRM 訓練-」であった。阿部氏は日本航空に勤務していた経験から、航空における安全管理についての講演を行った。まず、人間はエラーをするものであるという考えが浸透してきたことを示し、パイロットもエラーは避けられないことがテキサス大学の行動観察によって明らかにされたことなどを紹介した。特に離陸時の3分間と着陸時の8分間は魔の11分間と呼ばれ、また高度10,000フィート以下の状態をクリティカルフェーズと呼んで、エラーの起こりやすい状態であることを紹介した。このような状況下でパイロットの注意と時間を奪う可能性のある要素を「スレット」と呼んでいる。それでも事故が起きないのは、パイロットが様々なリソースを活用して、エラーの結果を修正したり、予防的な対処をしたりしているためであるとした。

TEMとは、スレットとエラーのマネジメントの略で、飛行クルーにおいてはブリーフィングやチェックリストを用いて行われていることが紹介された。また、LOSAとはパイロットの行動をオブザーバが観察することによって、スレットへの対処やエラーを記録する方法であるが、エラーを報告しないことを条件に労働組合にも協力を得て行っていることが紹介された。

次の演題は山口悦子氏、朴勤植氏、仲谷達也氏(大阪市立大学医学部)の「病院情報システム導入後の医療の変化 -医療安全の視点から-」であった。講演は大学付属病院の安全管理対策室の専任医師でもあり、臨床現場での安全対策に携わっている山口氏が、豊富な経験に基づいて講演を行った。

山口氏は病院の情報システムが医事会計システムから始まり、医師の検査や処方の指示を伝えるオーダエントリシステム、電子カルテなどに発展してきたことを紹介した。さらに、演者の勤務する大学病院の情報システムを紹介し、導入によるメリットとデメリットが何であったかを分析した。メリットとしては、年間約5,000件あるインシデントレポートのうち、指示エラーに関するものが半分近く減ったこと、薬剤の投与における患者の取り違えなどのインシデントレポートが減ったことなどが挙げられた。しかし、プログラムのバグが放置されたり、スクロールしなければならない画面が多すぎたり、文字が小さくて読み間違えるなどの問題も指摘された。特に大きなデメリットとしては、医師や看護師などのユーザの業務負担が非常に大きくなったことが指摘された。

最後の演題は福井宏和氏(原子力安全システム研究所)の「原子力発電所の安全風土 -質問紙調査と現場調査を通して-」であった。福井氏は、組織事故が問題となっている原子力発電所において、安全風土の調査を行い、その結果を紹介した。調査は25項目について5段階評価で、各職場ごとに行われた。質問の内容は(1)組織の安全姿勢、(2)直属上司の安全姿勢、(3)安全の職場内啓発、(4)安全配慮行動、(5)モラルの5つの分野に関するものであった。この結果、一般の社員と役職者の評価に差がないほうがよい職場であるとした。さらに、この調査の結果、評点の高かった職場を良好事例として「活動理論」を用いて分析を行った。その結果、協力会社からの改善の要望が多く出されるようになったことが明らかになり、その要因として、安全対策予算の増加や作業環境のリスクアセスメントの実施などが挙げられた。また、職場内教育として、「ニューシア」と呼ばれる原子力施設の運転情報サイトを用いた活動、定例ミーティングを少人数で行うようにした例などが良好事例として挙げられた。最後に福井氏は、このような安全風土評定システムが必要であることを強調した。

以上のように、航空、医療、原子力の各分野の安全管理の最新の情報が紹介され、予定の時間をやや超過したが、参加者は熱心に聞き入っていた。参加者は50名で、内訳は関西支部大会参加者20名、一般参加者30名であった。

豊かな自然に囲まれ、初秋の陽気を感じながら。

-東海支部2009年研究大会 開催報告-

【開催日】平成21年10月10日(土)

【寄稿者】:松浦康之さん(名古屋市立大学研究員、JES広報特派員)[プロフィール]

[東海支部2009研究大会・会場外観(W9号館)]

[研究大会・会場(W9号館4階)]

平成21年10月10日(土)、台風一過の青空のもと、室内で研究大会を行うのはもったいないくらいの陽気の中、日本人間工学会東海支部2009年研究大会を金城学院大学 W9号館4階(片瀬 眞由美 大会長・金城学院大学教授)にて開催致しました。今回で東海支部の研究大会も10回目と、記念すべき大会となりました。

会場となる金城学院大学は、長い歴史と伝統をもつ女子大学です。また、女子大学のため、教職員以外の男性が来ないことを前提に建物が作られております。しかし、普段とは違い、研究大会には男性が多く参加されます。そこで、今回、会場のある4階の女性用トイレを男性用に解放する工夫をしました。しかしながら、男性用に解放されたとは言え、普段は女性用、入るのを少し躊躇している姿が度々見られました。

また、キャンパスは森に囲まれ、大学構内を里山として整備しているため、散策路などが設置されており、こんな日は散策にうってつけでした。

本研究大会では、91人の参加者、研究発表33編の発表がありました。また、2つの目玉プログラムとして、公開講座をかねた特別講演「からだのケア、こころのケア」のテーマで、柏木哲夫先生(金城学院学院長・大学長)のご講演と、若手育成の一環として学生支援特別企画「企業との架け橋~東海支部プログラム~」を実施致しました。

- 9時45分~10時45分 研究発表(午前)

-

A会場とB会場の2会場に分かれて研究発表が行われました。なお、発表時間は、発表12分、質疑応答3分でした。

タイムキーパー担当の学生さんも、マイク・照明担当の学生さんも、学会でのこういった役というのは皆初めてと言うこともあり、緊張の趣。かくいう筆者も今回、初めての座長。さらに、朝一のセッションで他の座長の先生のお手本を見ることも出来ないと言うことで、少し緊張。

座長・会場係の3人は緊張しつつ、セッションをはじめましたが、発表者の方々は、特に緊張した様子もなく、淡々と発表をされ、活発な質疑応答をされておりました。

一方、座長、会場係のほうはと言うと、初めての経験ゆえに、座長はたまに言葉に詰まったり、会場係は発表時間の計測を質疑応答の前にうっかり止めてしまったり、質疑応答で質問者の方からマイクを返してもらうタイミングがかみ合わなかったり、などの細かいミスもあったものの、大きなミスもなく担当をこなし、無事にセッションを終えることが出来ました。

- 11時00分~12時00分 特別講演

-

![[特別講演]](https://www.ergonomics.jp/official/wp-content/uploads/2010/04/007.jpg)

今回、公開講座をかねた特別講演ということで、「からだのケア、こころのケア」のテーマで、柏木哲夫先生(金城学院学院長・大学長)にご講演頂きました。柏木先生は、日本で初めてのホスピスを立ち上げられたご経験をお持ちであり、精神医学、緩和ケアのお立場から、人のこころの問題についてご講演を頂きました。一般参加の人数は33人と、多くの方のご参加を頂きました。

柏木先生は、演題の前で話すだけではなく、聴衆の中に入っていかれ、聴衆の方々一人一人に話し掛けるような講演でした。

また、ホスピスに勤務され、多くの患者さんと関わられた経験に基づくお話や、「死とどう向き合うか」「死を迎えようとしている患者とどう接するか」と言った誰もが迎える死についてのお話は、柏木先生の体験と話術と絡み合い、聴講されている皆さんが聞き入っていらっしゃいました。

講演後の質疑応答でも、聴講者からも質問やコメントが寄せられ、予定されていた時間では収まらないほどでした。

- 12時15分~13時15分 企業との架け橋

-

直前の特別講演が盛況だったため、5分ほど遅れての開始となりました。企業との架け橋は、C会場にて行われました。今回、アイシン精機株式会社、三恵工業株式会社、トヨタ紡織株式会社(五十音順)の3企業の方をお招きして、学部生・院生などの若手人材育成支援の一環として実施されました。企業訪問や説明会などのような形式にこだわらず、肩ひじを張らない昼食を食べながらの意見交換会を行いました。

最初の頃は、企業の方も学生さんも、少し緊張されているようでしたが、時間が経つにつれ、緊張もほぐれ、時に、真剣な議論を交わす声が、時に笑い声が聞こえてくるなど、ざっくばらんな意見交換が出来たと思います。「昼食を食べながら」という、インターンシップや就職説明会などにはない和やかな雰囲気も良かったと思います。

参加した学生さん達からも、これからの就職活動に役立つ話が聞けた、企業の現場の生の声が聞くことが出来た、就職説明会などでは聞けないような本音も聞けてよかったなどの意見が聞かれました。また、1時間では短かった、もっと話が聞きたかったと言う声が多数寄せられるほどの盛況振りでした。

- 13時30分~17時05分 研究発表(午後)

-

午後からの研究発表では、A会場、B会場各々3セッションずつの発表となっています。

また、朝は緊張していたタイムキーパー、マイク・照明の各担当の学生さんたちも、午後からは慣れたもので、淡々と各担当をこなしておりました。ただ、慣れたが故に、照明のボタンをうっかり押し間違えたり、質疑応答中にうっかりベルを落とし、「チーン」という音が一瞬会場を包んだり、といったうっかりミスも少しありました。

[午後の研究発表での一コマ ]一方、本研究大会では、初めて学会発表する学部生・大学院生も多く、皆さん緊張した様子。しかし、緊張しつつも、無難に発表をこなし、また諸先生方から暖かいアドバイスや意見を受け、さらに発表の後にもフロアでアドバイスや意見などを貰い、熱心に話を聞く姿が印象的でした。

本研究大会でも、例年同様、充実した発表と率直なディスカッションが展開され、有意義な研究交流が出来たのではないかと思います。

- 休憩室

-

[参加者の喉を潤した飲み物たち]各発表会場以外に、人間工学会年次大会同様、休憩室が儲けられております。休憩室では、ペットボトルのお茶・紅茶、缶コーヒー、お菓子が用意されており、参加者の皆さんがほっと一息つかれたり、発表前の追い込みで、パワーポイントを直したり、交流を深めたりとされていました。

- 17時15分~17時45分 高田賞授与式

-

東海支部では、学部生・大学院生等を対象に、優れた発表に対して「高田賞」を授与しています。高田賞授与式は、A会場にて執り行われ、本研究大会では16名が高田賞を受賞しました。高田賞はこれからの人間工学を担う若手の今後の励みとなっています。

- 18時00分~19時30分 懇親会

-

研究大会の会場から大学生協に場所を移し、本研究大会の締めとなる懇親会。懇親会では当日飛び入り参加の方が見えるなど大変盛況でした。最初に、片瀬大会長からの挨拶ののち、乾杯。

乾杯の後、テーブルの上の料理や、ビールは次々と消えていき、酌をかわしつつ、話に花が咲きました。楽しい時間は早く過ぎるもので、1時間半はあっという間に過ぎていきました。

最後は、次期大会長の名古屋工業大学 仁科健教授の挨拶と、第1回目の研究大会長の名城大学 福田康明教授の音頭による一丁締めで締め、散会となりました。

- 終わりに

-

筆者も早いもので東海支部研究大会の参加も5回目となりました。しかし、今回はこれまでの参加とは異なり、初の実行委員、初座長と、初物づくしで参加致しました。特に、座長は緊張しましたが、非常にいい経験となりました。

また、この度、広報特派員のトップバッターとして、東海支部の研究大会の報告を書かせて頂きました。研究大会の雰囲気が、少しでも皆様に伝われば幸いに存じます。

日本のテレビは何故北を向く?-ホームリビングと人間工学の新機軸-

【開催日】2010年3月23日(火)

【場所】成蹊大学 10 号館12 階ホール

【記事担当】日本人間工学会 事務局 2010年4月7日

日本人間工学会では、学会の活動成果を広く社会に還元し、人間工学の普及と実践を図ることを目的に2010年公開講座を開催いたしました。

家庭内における大型テレビの普及に伴い、情報機器・情報設計の人間工学は新たな局面を迎えています。 本講座では情報機器・情報設計の製品開発に人間工学を応用頂けるように、ホームリビング環境における現状と課題、画質評価手法、家庭内利用状況調査、ニーズ志向型製品開発アプローチと人間工学応用等について、第一線で活躍されている下記の先生方にご講義頂きました。なお、今回の講座は、人間工学の理解と実践応用を習得・体解できるように、参加型・体験型の新しいスタイルで行いました。

当日は、多くの方にご参加頂き盛会となりました。当日の様子を PDFファイル(280KB)にもまとめていますので、併せてご活用ください。

概要

- 主催

- 一般社団法人日本人間工学会

- 後援

- 日本学術会議、横断型基幹科学技術研究団体連合

- 期日

- 2010年3月23日(火) 13時00分~17時30分

- 場所

- 成蹊大学 10 号館12 階ホール

〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1

(JR 中央線・総武線(東京メトロ東西線)・ 京王井の頭線 「吉祥寺駅」下車、 吉祥寺駅北口バスのりば1・2番よりバスで約5 分)

http://www.seikei.ac.jp/gakuen/access.html

講演プログラム

- 13時00分~13時15分

- はじめの挨拶

斉藤 進(一般社団法人日本人間工学会 理事長) - オリエンテーション

酒井一博(財団法人労働科学研究所) - 13時15分~13時30分

- 「テレビ視聴条件に関する簡単なアンケート、調査と実験の説明」

窪田 悟(成蹊大学) - 13時30分~14時30分

- 「テレビの画質評価に関する実験」

- 液晶テレビ4機種に対する総合画質の一対比較実験

- 液晶テレビのバックライトを好ましい表示輝度に調節する実験

- 視力測定

- 14時30分~15時30分

- 「テレビ視聴に関する人間工学的視点」 [PDFファイル(2.14MB)]

窪田 悟(成蹊大学) - 15時45分~16時45分

- 「魅力的な商品企画・開発のためのユーザーエクスペリエンスデザイン

~ユーザー中心設計アプローチ~」 [PDFファイル(833KB)]

吉武良治(日本IBM) - 16時45分~17時00分

- 「実験結果の解説」

窪田 悟(成蹊大学) - 17時00分~17時30分

- まとめ

酒井一博(財団法人労働科学研究所) - おわりの挨拶

青木和夫(一般社団法人日本人間工学会 副理事長)

公開講座の様子

日本人間工学会 九州支部第30 回大会の報告

(人類働態学会西日本地方会第35 回大会との合同大会)

【開催日】:2009年12月12日

【寄稿者】:山田 晋平先生(産業医科大学産業保健学部 助教、JES広報特派員)[プロフィール]

平成21 年12 月12 日(土)に、福岡県北九州市にある北九州国際会議場にて、和田親宗大会長の下、日本人間工学会 九州支部第30 回大会が開催されました。本大会は、人類働態学会 西日本地方会第35 回大会との

合同大会として開かれました。両学会の研究領域には、重なり合う部分もありつつ、異なる部分があることから、互いにいつもとは違う視点を得て、刺激を受け合う大会となりました。

会場である北九州国際会議場は、西日本総合展示場に隣接しており、そのコンベンション機能を高める目的で建設された大規模な国際学会から小規模の会議などにも幅広く対応できる施設です。最寄りのJR 小倉駅から西日本総合展示場までは、屋根付の動く歩道で結ばれており、高い利便性を誇ります。本大会は、人類働態学会 西日本地方会との共催であるため、九州からだけでなく、和歌山大学や広島大学からも諸先生方を始め、大学院生や学部生の参加がありました。新幹線が停車する駅としては九州最北端であるJR 小倉駅に隣接する当該施設は、最適な会場だったかと思います。

9 時より受付が開始され、評議員会が開催された後、1 つ目のセッションに先立ち、10:15 に和田親宗大会長より開会の挨拶がありました。本大会は60 席ほど会議室1つで各セッションが行われ、発表時間は発表10 分、質疑応答4 分で行われました。

セッションA

1 つ目のセッションは、10:20 から11:20 までで、4つの発表がありました。その中に、音声を用いたポインティングデバイスに関する研究(大西章也,上見憲弘,ホルマントを用いたポインティングデバイスのための基礎研究とそのマッピング手法の提案)がありました。口の開閉具合や、舌の前後位置によって音声の周波数を制御することで、パソコン画面上のポインタを操作できるとのことで、会場から高い関心が寄せられていました。視線などをつかった他の手法とは違った活用場面も考えられ、大変興味深く拝聴しました。

セッションB

2 つ目のセッションは、1 つ目のセッションが多少押したことともあり、予定の時間では収まりませんでした。時間が延長した一番の要因は、活発な議論が交わされたことによるものでした。全国大会のようにテーマや領域ごとに分かれて発表が行われる形式と違い、会場が1つであることや人間工学会と人類働態学会との共催であることによって、専門領域が異なる研究者が一堂に会したのが、いい刺激になったのではないでしょうか。また、極度に専門的な内容に偏っていない質疑応答は、むしろ、まだ経験の浅い大学院生や学部生にとっては、有意義だったのではないかと感じました。

個人的に興味深かった発表は、認知的側面に注目した簡易的なタスク分析手法に関するものです(土井俊央, 山岡俊樹, 認知的側面からユーザビリティ評価をするための簡易的なタスク分析の提案)。近年、様々な製品において機能の高度化や多機能化が進むにつれ、操作方法が複雑になってしまう場合が多く、簡易的なユーザビリティの評価法のニーズは非常に高いと感じていました。この発表では、認知的側面に注目することで、従来の手法に比べ、短時間で行えるユーザビリティの評価方法が提案されており、非常に有用性が高いと思いました。

[午前中のセッションの様子]

総会

2 つ目のセッションの後、昼食を挟み、総会が開催されました。総会では平成20 年度の活動報告と来年度の活動計画が議題となりました。その中で、来年度の九州支部大会は、総合せき損センターの藤家馨先生を大会長とし、人類働態学会 西日本地方会との共催については、今後、協議していくとの報告がありました。近年、九州支部大会では参加者の顔ぶれの固定化が進んでいるように感じていたこともあり、個人的には、関連学会との共催を今後も行って欲しいと感じました。

特別公演

13:55 からは、特別講演として「極限環境をのりきる」と題して、九州工業大学の田川善彦先生よりご講演を頂きました。月や火星といった微小重力下において、効果的な運動法である電気刺激ハイブリッド訓練法といった普段見聞きする機会のないテーマに関するものでした。導入に、火星の有人探査や月面での作業といった話があり、一気に学生の興味を引いていたように感じられました。また、月や火星といった極限状態における訓練としてだけではなく、長期臥床に伴う筋骨格の廃用症候への対応や麻痺肢の運動機能の改善や再建といった側面への応用についての言及があり、リハビリや福祉機器を研究対象としておられる参加者からも、高い関心を得ていました。

セッションC, D

15:00 からは3 つ目のセッション、それに続き、16:15 からは4 つ目のセッションが行われ、活発な議論がなされました。特に、緊張しつつも真摯に学会発表を行う学部生や大学院生と、それに応えて暖かい視点から質問やアドバイスをされる諸先生方の姿が印象的でした。

セッションD では、高齢者が着脱しやすい衣服の検討を目的に、高齢者と若年者でT シャツの着脱パターンを検討した研究 (谷水香奈美, 村木里志, 山崎昌廣, 高齢者女性および若年者女性のT シャツ着脱パターン分析)が印象的でした。高齢者において肩関節の可動域が狭まることは知識として知っていましたが、T シャツの脱ぎ方にまで違いが現れることに新鮮な驚きを覚えました。また、この研究において明らかになった、狭まった可動域での着脱のパターンは、着脱しやすいデザインの衣服の開発において非常に有用な情報であり、今後の研究の発展を期待させる発表でした。

名刺交換会

すべての発表が終わった後に、名刺交換会がありました。名刺交換に留まらず、発表時に時間の関係で十分にできなかった議論や、コメントや感想などを学生に伝える姿も見られ、30分程度と短い時間でしたが、有意義なものとなったかと思います。

若手優秀発表賞表彰

最後に、若手優秀発表賞の表彰がありました。本大会は、共催ということもあり、九州大学大学院の塩満春彦さん(ヒトの足部アーチ形状と足部疲労感および歩行動作との関連)と九州工業大学大学院の岩崎泰典さん(仮現運動生成のための冷覚知覚特性を考慮した刺激呈示法の提案と評価)の2名の選出がありました。両名共に、プレゼンはもちろん、目的と研究デザインがしっかりしており、今後の研究の発展が期待される素晴らしい発表でした。

終わりに

今回の大会は、人類働態学会 西日本地方会と共催によって、いつもにも増して活発な議論がなされた大会となったかと思います。あと、大学院生や学部生の入念な準備や練習をしてきたこと伺わせる丁寧な発表が印象に残る大会でした。

この度、広報特派員として、九州支部大会の報告をさせていただきましたが、多少なりとも本大会の雰囲気が伝わりましたら、幸いです。

【開催日】:2009年12月5日~6日

【場所】:武蔵野大学

【寄稿者】:齋藤祐太さん(千葉大学大学院院生、JES広報特派員)[プロフィール]

1日目:2009年12月5日(土)

JR三鷹駅からバスに乗ること15分。武蔵野大学にやってきました。

きれいな銀杏並木や噴水のある庭を横目に進んでいき、会場となる建物で受け付けを済ませます。

シンポジウム

午前の部、私が参加したのは『ヒューマンエラーと医療機器デザイン』というシンポジウムです。

医療機器の操作を仕事とする技師や看護師の方々から、現場で使用される機器のデザインの違いから引き起こされるヒューマンエラーの現状についてご報告がありました。

幸い今まで病院のお世話になることがあまりなかったので、初めて見る診断や検査の機器がたくさんありました。それぞれのインタフェースを使いこなすには職人のような訓練が必要だそうです。しかし、体に叩き込んで覚えていったとしても、同じ種類の機器でもメーカーによってスイッチの配列が違っており、デザインの違いは使う方々にとって大きな問題になる、というご報告が発表の中心となりました

フロアとのディスカッションの時間には、医療機器メーカーのデザイン部の方、大学でメーカーと共同研究をされている先生、そして医療従事者の方々と、色々な立場での関わりを基に活発な意見交換がなされました。

ディスカッションの中で、このような問題点を解決していくための障壁として各組織の関係や構造にも課題がある点、機器を導入する立場の人と、実際に使う立場の人の意見とが離れてしまっているという難しさがある点などが議論されました。しかし、このような学会の場で問題提起を続けていくことで、作る人、使う人、そしてマネジメントをする人、もちろん患者さんも含めたそれぞれの意見を吸い出すための足掛かりになるに違いありません。これからの人間工学の発展へ向けた貴重なシンポジウムに参加することができた気がします。

機材展示

人間工学会では実際に製品やサービスを評価するための実験に用いる機材が展示・紹介されています。今回はアイマークレコーダーという、人がどこを見ているかなど視線を測定し解析するための機材の展示がありました。

このような展示室にはパネルと実機がおいてあり、事例がたくさん紹介してあるので、実験のアイディアやヒントをこういった場で得ることもあります。また会社の担当の方もいらっしゃって細かい説明を聞けるので、学生は使い方に困った時や新しい実験方法の相談をするのもアリかもしれません。

私は卒業研究で使わせていただいたこともありなじみ深い実験機材でしたが、我が研究室にあるものよりも新しい製品が紹介されていました。このような実験機材の進歩のおかげで私たちも新しい研究や実験に取り組むことができ、それらを使って少しずつヒトにやさしいモノづくりに近づくことができるのだと改めて実感しました。最新の機材から研究の動向まで、情報収集の場として機材展示の部屋は要チェックです。

学生支援座談会

また学生にとって有益なのが学生支援座談会のコーナーです。「『人間工学』を活かす就職」と題して、人間工学を学んだOB・OGの先輩方と就職を控えた学生との交流ができる場を企画してくださっています。私も昨年の座談会に参加させていただき、自動車会社、医療機器、情報関係など、様々な分野で人間工学を活かして仕事をされている方のお話を聞くことができました。出身の研究室の方ではない人にもお話が聞けるのは本当に貴重な機会だと思います。学生の方は有効に活用していきましょう。このような場でのつながりは後々絶対に活きるはずです。

卒業研究発表会

一般講演と並行して、卒業研究発表会が2会場にて行われました。今回私は参加できなかったのですが、全36件の発表があったようで、一般講演に負けず劣らずこちらも充実した演題ばかりでした。フロアからの質問やコメントをはじめ、他の学生の研究発表を見ること自体が刺激になったのではないでしょうか。

一般講演

OB・OG座談会が行われている間、実は私は発表を控えていたので別の会場で待機していました。私が発表したセッションでは、ちょっと質問が少なかったのですが、やはりそこは学会、鋭い質問や今後研究の考察を進めていくにあたり参考になるコメントを頂くことができました。発表を終えると、緊張感のほぐれと、反省点を得ることができたちょっとした充実感からか、すぐ後に予定されている懇親会が楽しみになってきました。他の会場での一般講演も学生や先生、企業の方など多くの発表演題があり、「人間工学」という共通した分野ですが、その研究内容や専門分野は本当に多岐にわたり、それぞれのお立場から充実した発表と討議が行われていました。

懇親会

学会の大きな楽しみの一つが1日目の夜に行われた懇親会です。外の冷たい雨と打って変わって会場内はご覧のとおり盛況です。

懇親会では、発表でお世話になった座長の先生とお話ししたり、他大学の学生と仲良くなったりと、出会いがたくさんあります。研究の内容についての議論は勿論、企業の方や他の大学の先生など普段はお会いすることのできない方々ともお話することができ、皆さんおいしい料理とお酒を片手に皆さん思い思いの時間を過ごされていったところで、一日目が終了していきました。

2日目:2009年12月6日(日)

昨晩の雨は嘘だったかのように気持ちのいい朝となりました。自分の発表も終わったので銀杏並木を通る足取りも今日は軽やかです。

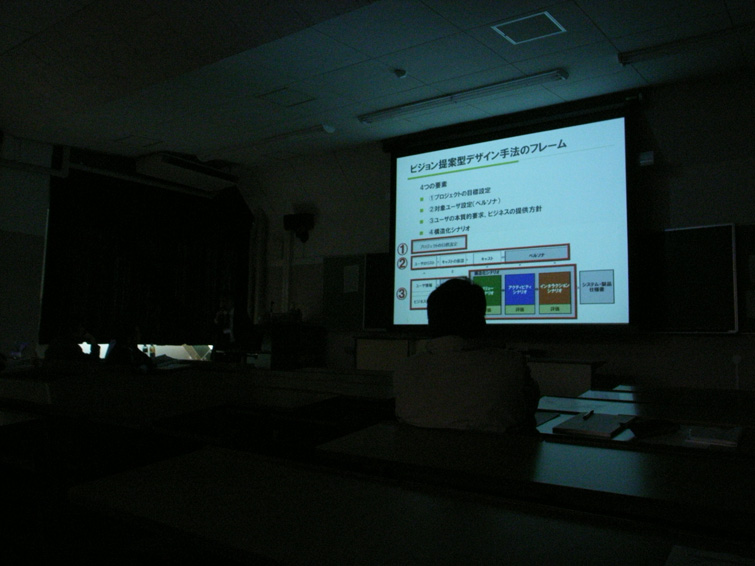

シンポジウム

2日目は「ビジョン提案型デザイン手法の展開と実践」というシンポジウムに参加しました。人間工学会の中のアーゴデザイン部会に所属される先生方から、ペルソナや構造化シナリオを用いたプロダクトやサービスのデザイン手法の流れと、その具体的な事例について発表がありました。

まず情報収集やユーザとビジネスサイドからの要求・方針を分析することでプロジェクトの目標を設定し、構造化シナリオと呼ばれる手法を用いて、その目標を基にペルソナというユーザの人物像やそのユーザのシナリオを段階的に作成します。そのシナリオを視覚化し評価と検証を繰り返すことで、ユーザの満足度の高いシステムやサービスを構築していくという流れの手法だそうです。

この手法が少しずつ変化しながらも確立されていくことで、モノ作りを終えてからの評価ではなくて、モノ作りの上流過程で人間中心設計の考え方を取り入れることができるはずです。色々な企画開発の実践現場で取り入れられていくことを期待します。

午後からは、一般講演が2会場で行われ、全プログラムが無事終了となりました。発表者の皆さん、参加者の皆さん、そして大会運営にあたってくださった皆さん2日間本当に御苦労さまでした。

おわりに

今回人間工学会関東支部大会の報告員を務めさせていただき、今まで以上に意欲的に学会へ臨むことができました。学びの場として学会は本当に多くの機会を与えてくれる場であると改めて実感しました。この報告記をきかっけに、少しでも多くの方に人間工学会関東支部大会の様子をご理解いただけたら幸いです。

【開催日】:2009年12月5日

【寄稿者】:土井俊央さん(和歌山大学システム工学部学部生、JES広報特派員)[プロフィール]

はじめに

平成21年12月5日に、平成21年度日本人間工学会関西支部大会が磯田則夫大会長(奈良女子大学大学院教授)のもと奈良女子大学生活環境学部にて開催されました。

本大会では、磯田大会長による特別講演「住まいの快適環境」、アーゴデザイン部会と観察工学・サービス工学研究会による企画セッションおよび60題の研究発表が行われました。また筆者を含む大学生・大学院生らの発表も多く、各会場では盛んな議論が行われたことと思います。大会当日はあいにくの雨でしたが、大勢の方が参加・発表され、非常に活気あふれる有意義な大会となりました。

それでは、本大会や筆者の参加したセッションの感想などを述べていきます。

特別講演

[ご講演されている磯田先生]

本大会では、特別講演として磯田則夫先生に「住まいの快適環境」というテーマでご講演いただきました。磯田先生は、奈良女子大学大学院人間文化研究科社会生活環境学専攻で住環境工学のご研究をされています。特に奈良女子大学では温熱環境研究に取り組んでおられ、その成果についてご講演いただきました。

[特別講演の会場の雰囲気]

特別講演は会場が満員になるほど多くの方々が参加され、熱心に聴講されていました。筆者は、我々の民家における温熱環境や快適な冷暖房システムの利用方法についてのお話を興味深く拝聴いたしました。筆者の研究室は、あまり快適な冷暖房環境ではない様なので、このお話を参考にして快適にしようと思いました。また、講演後には多くのご意見やご質問が寄せられました。

企画セッション

[企画セッションでの研究発表]

企画セッションでは、午前中に観察工学・サービス工学研究会による「観察工学とサービス工学の考え方と事例」、午後にアーゴデザイン部会シンポジウム「製品・サービス開発を目的としたロードマップ」が行われました。

企画セッション

[企画セッションの雰囲気]

筆者は、観察工学・サービス工学研究会に所属させていただいているため、午前中の企画セッションに参加させていただきました。「観察工学とサービス工学の考え方と事例」の企画セッションでは山岡俊樹先生(和歌山大学教授)をはじめとする研究会の方々が発表をされました。近年注目されている、サービスデザインやサービスサイエンスについて議論が行われ、さらにそのために必要な観察の方法や事例についても言及されました。特に筆者は、観察方法や実際のビジネスへの観察技術の適用事例が非常に興味深く、今後のサービス工学研究の参考になると感じました。また、セッション終盤の質疑応答では、サービスや観察について熱心な議論が行われ、予定していた時間を超えてしまうほどでした。

研究発表

[研究発表での一コマ]

本大会では60題の研究発表が行われ、様々な興味深い発表が行われました。一般研究発表はB~Eの4つの会場で行われました。B~D会場では各3セッション、E会場では2セッションの発表がありました。

筆者はE会場で行われた「メンタルモデル」と「ユーザビリティ」のセッションに参加してきました。特に今大会ではメンタルモデル研究が多く1つのセッションとして行われました。また、「メンタルモデル」のセッションでは、筆者も発表させていただき、議論させていただきました。各セッションでは筆者をはじめとする大学生や大学院生の発表者が、多くの参加者の方々から、アドバイスやご意見を頂いたり、議論が交わされたりし、活気あふれる研究発表となりました。とても熱心な議論があったせいか、予定時間よりも長くなってしまいましたが、とても有意義な時間を過ごすことができたと思います。

懇親会

[懇親会の会場]

研究発表の後は、奈良女子大学の生協で懇親会が行われました。研究発表同様、懇親会にも多くの方が参加され大変盛り上がりました。筆者も他大学の先生方、企業の方や他大学の学生さんとお話をさせていただき、大変楽しい時間を過ごすことができました。料理やお酒もたくさん用意されており、おいしく頂きました。

勉強になったことと大会に今後期待すること

今回の大会に参加させていただき、様々な研究発表や特別講演を興味深く拝聴させていただきました。こういったことは普段の学生生活を送る中で、中々体験できることではありません。学生の間に学会活動という貴重な体験をさせていただけたことは、今後研究活動を行っていくうえで参考になることばかりで、とても勉強になりました。

また、他大学や企業での研究動向を発表を通して知ることができ非常に刺激を受けました。さらに、筆者自身の研究についても質疑応答や懇親会の際に様々な意見をいただき、とても参考になりました。来年度の大会にもぜひ参加させていただきたいと考えています。

すでに述べたように今大会は筆者自身にとって非常に勉強になったのですが、今後さらに期待することもあります。例えば、学生同士のシンポジウムのような大学生・大学院生などの同年代の方々とより多くの議論を交わし、交流を深める機会を設けていただくなどすることで、研究に対して広い視野を持ったり、お互いに刺激を受けることができると考えます。

終わりに

今回筆者は、広報特派員として関西支部大会に参加させていただきました。昨年度、初めて関西支部大会で参加・発表させていただいたばかりで研究者としても未熟ですので、このような機会を与えていただいたことに感謝するとともに恐縮しておりました。しかし、特別講演や様々な研究発表などを聞かせていただき、またこうして参加報告を執筆させていただくことも非常に勉強になりました。未熟な筆者ではありますが、これからも学生ならではの視点で学会活動に関われたらと思っていますので、今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

認定人間工学専門家部会では、認定専門家の活動を社会へ向けて発信することと、部会員間の交流を目的に、今年も公開の無料講演会を開催しました。今年も2名の認定人間工学専門家の方に最近の話題につきまして講演いただき、活発な質疑も行われました。講演会の概要、プログラム、発表資料などを下記に掲載します。

講演会概要

- 開催日時

- 2009年4月22日(水曜日) 14時00分~15時55分

- 開催会場

- 中央大学駿河台記念館610号室(JR御茶ノ水駅下車徒歩3分)

東京都千代田区神田駿河台3-11-5

http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/access/access_surugadai_j.html - 参加費

- 無料(この講演会は学会員・部会員以外の方も参加可能)

- 参加申込

- 事前に、事務局宛にE-mail またはファックスにてお申込み

(日本人間工学会 認定人間工学専門家部会事務局) - 報告記事

- 「部会報Vol.19」に本講演会の報告記事が掲載されます

講演会プログラム概要

- 13時30分

-

開場

- 14時00分~14時10分

-

部会長からの挨拶

青木 和夫

認定人間工学専門家による講演

- 14時10分~15時00分

-

講演1:

「サービスサイエンス 行動観察技術のビジネスへの応用」

松波 晴人(大阪ガス株式会社)

発表資料(PDF 659KB) - 15時05分~15時55分

-

講演2:

「携帯電話開発と人間工学」

鰐部 絵理子(ノキア・ジャパン株式会社)

発表資料(PDF 420KB) - 15時45分~15時50分

-

まとめ、閉会

人間工学の活用と実践-安全で安心できる社会を実現するために-

【開催日】2009年3月19日(木)

【場所】日本大学理工学部駿河台キャンパス 1号館

【記事担当】日本人間工学会 事務局 2009年5月4日

日本人間工学会では、学会の活動成果を広く社会に還元し、人間工学の普及と実践を図ることを目的に公開講座2009を開催いたしました。内容は下記の4つのテーマについて、第一線で活躍されている理事、会員のメンバーより、最新の動向についてご紹介させていただきました。多くの皆様にご参加いただき、盛会となりましたことをご報告させていただくとともに、参加された皆様方にお礼申し上げます。

多くの方にご参加いただきましたが、ご参加いただけなかった方のためにそのときの様子や資料などをここに公開させていただきます。講師の先生方のご好意により、発表資料の一部をPDFファイルにて公開させていただけることになりましたので、どうぞ有効にご活用ください。

講演プログラムと資料のダウンロード

- 会長挨拶

- 日本人間工学会の諸活動について

日本人間工学会 会長 斉藤進 - 講演1

- 「産業界の人間工学人材育成」

酒井一博((財)労働科学研究所) - 講演2

- 「人間工学のグッドプラクティス事例」 [PDFファイル(2.321MB)]

榎原毅(名古屋市立大学医学部) - 講演3

- 「人間工学実験における倫理的配慮」 [PDFファイル(58KB)]

横井孝志(産業技術総合研究所人間福祉医工学研究部門) - 講演4

- 「子どもの安全と製品設計の人間工学」 [PDFファイル(356KB)]

[PDFファイル(2.321MB)]

小松原明哲(早稲田大学理工学術院)

概要

- 主催

- 日本人間工学会

- 後援

- 日本学術会議、横断型基幹科学技術研究団体連合

- 期日

- 2009年3月19日(木) 14:00~17:00

- 場所

- 日本大学理工学部駿河台キャンパス 1号館

(JR・地下鉄丸ノ内線 御茶ノ水駅、地下鉄千代田線 新御茶ノ水駅下車)

〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台1-8-14

http://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/access.html

講演会会場の様子

認定人間工学専門家部会では、2007年に開催した「IEA認証取得記念講演会」に引き続き、2008年度も総会の開催に先立って第2回目の講演会を実施いたしました。今年も2名の認定人間工学専門家の方に最近の話題につきまして講演いただき、活発な質疑も行われました。講演会の概要、プログラム、発表資料などを下記に掲載します。

講演会概要

- 開催日時

- 2008年4月25日(金曜日) 14時00分~15時50分

- 開催会場

- 日本大学理工学部駿河台1号館2階122会議室

東京都千代田区神田駿河台1-8-14

http://www.cst.nihon-u.ac.jp/map/suru.html - 参加費

- 無料(この講演会は学会員・部会員以外の方も参加可能)

- 参加申込

- 事前に、事務局宛にE-mail またはファックスにてお申込み

日本人間工学会 認定人間工学専門家部会事務局 - 報告記事

- 「部会報Vol.15」に本講演会の報告記事が掲載されます

講演会プログラム概要

- 13時30分

- 開場

- 14時00分~14時05分

- 部会長からの挨拶

青木 和夫 - 14時05分~14時15分

- 学会長からのメッセージ

斉藤 進

発表資料(PDF:175KB)

認定人間工学専門家による講演

- 14時15分~15時00分

-

講演1:

「イトーキの椅子作りと人間工学」

八木 佳子(株式会社イトーキ)

発表資料1(PDF966KB) 、発表資料2(PDF 1,421KB) - 15時05分~15時55分

-

講演2:

「人間工学実験に関するいくつかの話題-実験的研究と倫理の関係-」

北島 洋樹(労働科学研究所)

発表資料(PDF 420KB) - 15時45分~15時50分

-

まとめ、閉会

![[特別講演]](https://www.ergonomics.jp/official/wp-content/uploads/2010/04/004.jpg)